بالّلغة القبطيّة، لغته الأصل، ومن مكان تمتزج فيه الأرض والماء بالسماء في وادي النيل، كانت بدايته الثانية، بعد ولادته الأولى جنوب “أسوان” في صعيد مصر، ومروره المعرفيّ في “نجع حمادي” و”أخميم” و”الإسكندرية”، ومن ثم “نسطوريته” في “أورشليم القدس” و”أنطاكية”. واقتداءً بالهرمسيّة والأفلاطونية المُحدّثة والفيثاغوريّة المُحدّثة وأفلوطين قال: “باسمك أيها المتعالي عن الاسم، المتقدِّس عن الرسم والقيد والوسم. أُخلي ذاتي لذاتك، كي يُشرقُ بهاؤك الأزليُّ على مرآتك، وتتجلَّى بكلِّ نورك وسناك ورونقك. باسمك أُخلي ذاتي لذاتك لأُولد ثانيةً من رَحِمِ قدرتك، مؤيداً برحمتك”. فذاته، إما أنْ يحتلها الله المتعالي بالإشراق والرعاية، وإما أنْ يحتلها الشيطان المحايث بالوسوسة والضياع، والثالث مرفوع، وما هذا سوى قول هرمسيّ بامتياز! لم يتجاوز فيه فرديته وسلبيته في تحويل معاناته إلى معاناة اجتماعية ومن ثم عالمية، واكتفى بالهروب ودفن مذكراته، علّ الأجيال القادمة والزمن يحلون التناقض له. يقول: “ولسوف أدفن معه خوفي الموروث، وأوهامي القديمة كلها. ثم أرحلُ مع شروق الشمسِ حُرَّاً”، وكلمة “حرّ” هنا تنتمي لنظام معرفيّ يفيد التحرر من الجسد ومتطلباته للاتحاد بالله المفارق. وما تْركه للمساحة البيضاء في معظم الرّقّ الأخير إلا من الأمل بملئه بتدوين آخرين.

علاقة اللاهوت بالناسوت في ذات المسيح علاقة ذات طابعٍ جدليّ، فريقٌ يؤكد وحدة اللاهوت والناسوت فيجعل من المسيح إلهاً، وفريقٌ قال بخصائص بشريّة في وجود المسيح وفعله وإرادته مميزاً بينه وبين ما فيه من عنصر إلهيّ. وقد مرّت فكرة الصراع الثنائي بين الخير والشّر بمراحل متعددة. ففي الفلسفة “الطاوية” نسبة للفيلسوف “طاو” الصينيّ، كان الصراع بين شيئين وجوديين مباشرين كالصراع بين السيف والترس (ماو/دون)، المرأة والرجل، الحاكم والمحكوم… وكان سياقُ الدوران يضفي المعنى على هذا الصراع الثنائي الوجودي؛ فكل الأشياء تدور، تولد فتموت، كون وفساد مستمر، صيرورة وتغير بدون تقدم.

انتقل هذا الصراع الوجوديّ مع الفرس ونمو التفكير المجرد إلى صراع مفهوميٍّ بين إله الخير “أهورا مازدا” وبين إله الشر “أهريمان”. للشّرِ إله كما للخير إله، ومن واجب الإنسان أنْ يناصر إله الخير على إله الشّر فينمو مفهوم الواجب عند الإنسان والمسؤولية. ومع الفلسفة اليونانية والتعمق بالتجريد والمفاهيم ظهر الله القضاء أو “اللوغس” على يد “هيراقليط”، وتم تخفيض إله الشّر لصالح اللوغس. وهذا اللوغس لا يشمل الرعاية بل القضاء فحسب. ولكن مع دين الله الواحد، اليهودية والمسيحية والإسلام، تحول الله إلى الله الواحد، الله الرعاية، وتمّ تخفيض الشر إلى إبليس الذي يعادي الإنسان ويوسوس في صدره ولا شأن له مع الله الواحد. ومع الهلنستية والبيزنطيّة ولا سيّما الإمبراطور “قسطنطين” صارت المسيحية الأرثوذوكسية هي الإيمان القويم، فأعادت الله إلى السماء بعد أن كانت اليهودية قد أنزلته صوفياً إلى الأرض، وهنا ظهرت مشكلة التجسيد والتأليه… ودارت النقاشات الجدليّة حول مضمون العقيدة بوصفها محركاً للبشر.

إذا كان الإيمان وحسب، هو إعطاء راحة وعطلة أبدية للعقل حسب “نيتشه”، فما بالكم بالإيمان القويم إذاً؟ لا بدّ من أنه “العقل المستقيل” بذاته كما يقول “الجابري”؛ أي المطيع للمعيار السلطويّ الزمنيّ والروحيّ!

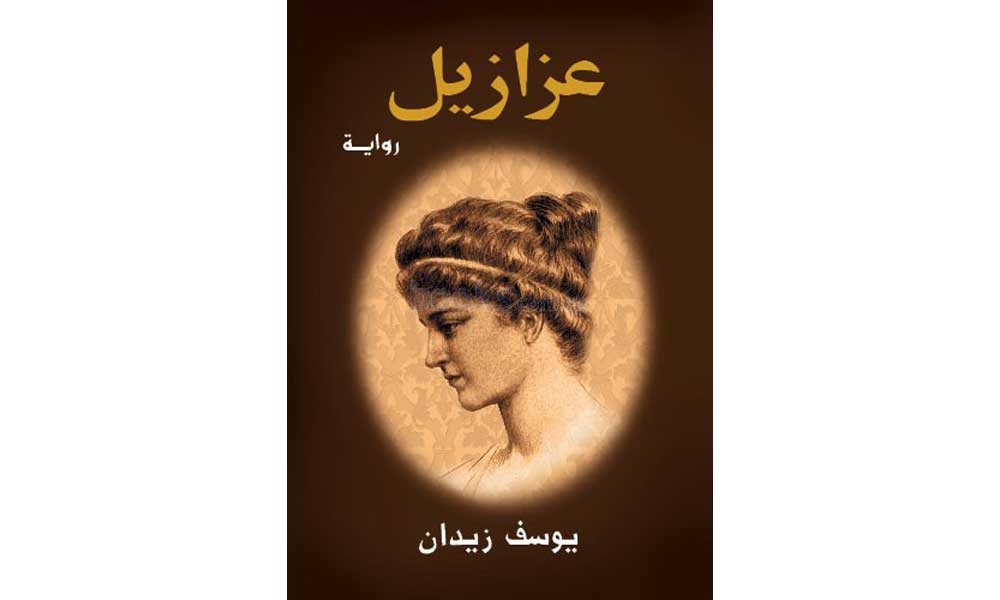

ببراعة أكاديمية يُحدِّد الروائي الزمان والمكان والظروف والشخصيّات التي تؤطِّر روايته “عزازيل”. وبخيال شقي يفترض حياة بطل الرواية “هيبا” الراهب المصريّ. مُبرزاً عقم الجدل البيزنطي، في مضمون العقيدة، الذي ميّز تلك الفترة من تاريخ المسيحيّة، ومبيناً دور ما أقرته السلطة الزمنيّة والروحيّة من الإيمان القويم ومضمون العقيدة في المجازر وجرائم القتل والتبشيع التي تعرض لها والد الراهب ووالده الروحي “نسطور” ووالدته التوفيقية “هيباثيا” وحبيبته أو أمّه “أوكتافيا” التي كانت أول ممارسة للجنس معها عبارة عن عملية إرضاع أمّ لابنها وعملية فطام. يقول: “ كانت طريقتها، أنْ أُريح خدي الأيمن على نهدها الأيسر، حتى يلتصق شِقُّ وجهي بنعومة صدرها الممتلئ… وحين أحاط باطنُ ذراعها اليسرى بكتفيَّ، أحسست أنها احتوتني للأبد، وأنَّ وجودي اضمحلَ حتى تلاشى بحضنها الدافئ. براحتها اليمنى راحتْ تقرِّب القنينة (قنينة النبيذ) من شفتي، فتداعب بفم القنينة فمي، ثم تسكب في روحي رشفات من نبيذها السماوي. لم أذق مثل هذا النبيذ، ولم أشرب بعد أيامي هذه مع أوكتافيا أي نبيذ (فطام)… لما ارتويت أغمضت عيني، فأحسست بخدرٍ يتخلَّل روحي، ويرتفع بي إلى آفاقٍ علويّة”. وكل هذا للتأكيد على تغلغل الفكر الوثنيّ، أي الفلسفي في الجدال، وما تفرع عنه من هرمسيّة وغنوصيّة. ليوحي لنا بأن هذه الأفكار ما هي إلا “حصان طروادة” الذي اخترق حصن الإيمان القويم وفخخه من الداخل، لا ليقول إنَّ هذا التمازج الفكريّ قد أغنى الفكر البشريّ عموماً. ويبقى السؤال: هل الإيمان القويم قويم فعلاً؟! أمْ أنَّ هناك ما هو أقوم؟ أمْ كلّه ماشي، ولا تفاضل في الإيمان؟

نشط الروائي في تحديد الشروط الابتدائية والظروف التاريخية والوثائق والأعوام والأمكنة… حدّد الزمان والمكان ولم يستطع تحديد النهاية فظلت مفتوحة على المجهول. وافترض شخصية رئيسية تكون بطلة الرواية وهي شخصية “هيبا” الراهب المصريّ الذي امتنع حتى اللحظة الأخيرة عن النطق بما يعتريه من كلامٍ وشوق وشغف وحب وحقيقة، رابطا كل هذا بالله ومعتبراً أياه شيئاً زائلاً مقابل الله السرمديّ. فهل هو سرمديٌّ فعلاً؟!

إلى متى نُمثِّل تمثيلية النكران؟ نُنكر صدور الشرّ والقبح والباطل عن الله وننكر صدورهم أيضاً عن الإنسان بوصفه صورةَ الله والمستخلف بالأرض، وننسب الشر والقبح والباطل للشيطان، لعزازيل، ونعتقد بصدورهم عن الخطيئة الأصليّة… لا أيها السادة والسيدات، إن الشّر والقبح والباطل يصدر عنّا نحن البشر، كما يصدر عنّا المقدس والإيمان القويم، ولا يصدر عن عزازيل بتاتاً أو عن خطيئة آدم. وبالرغم من إشارة الروائيّ أكثر من مرّة إلى صدور المقدس وعزازيل المدنّس من وهم وظن واعتقاد البشر ابقى النفس البشريّة قبس إلهي، لا يعتريها التدّنيس ببشرى الخلاص المسيحيّ والفداء، وربط صدور الشّر والقبح والباطل بالخطيئة الأصليّة التي ارتكبها يوماً ما آدم ابو البشر.

تُعيد الرواية مركزية الإنسان مضطربة ومشوشة ومتناقضة، عندما ترفض صدور الشّر والقبح والباطل عن الله، وكذلك ترفض صدورهم عن عزازيل أو الشيطان، وتربطهم بالإنسان كما ربطت صدور القداسة والإيمان القويم بالإنسان أيضاً، فمن وهمه وظنه واعتقاده يصدر الله والنقيض أو الشيطان، ويصدر الشر والقبح والباطل كما يصدر المقدس والإيمان القويم… ولكن بمعيّة الخطيئة الأصليّة ومعناها. وهذا انتكاس لمركزيّة الإنسان الضعيف والهشّ أمام ما يعتقده البطل من ترابط كونيّ وساديّة الله ورعويته ورحمتنه. فما زلنا خرافاً حسبه، يقودنا الله إلى المرعى، ويعيدنا إلى الزريبة، ويذبحنا لمصلحته، ويجزّ صوفنا ويحلبنا لمصلحته وما لنا أي تدبير. فعن أية مركزيّة تحدثنا الرواية؟ إنها تدقّ الباب ولا تدخل.

يجب أنْ لا نهرب كما هرب بطل الرواية، وعلينا مواجهة تناقضاتنا المنجدلة على تناقضاته، وعلينا أنْ لا نستبدل إيمانا قويما بآخر، ويمكن لنا نقد فكرة الإيمان القويم، خط الاستواء، المعيار الذي تُقتل البشر استناداً إليه. ويتعدى الإيمان القويم الآن إلى الوطنيّة القويمة، والقومية القويمة، والماركسيّة القويمة والحزب القويم… لِنُذبح كالخراف! وكلّ احتجاج أو نقد للقويم ما هو إلا خراف ضالة ومتآمرة ومندّسة وإرهابيّة… وننسى في خضم هذه الفوضى أنَّ كل حياتنا انزياح عن خط الاستواء، وشذوذ عن المعيار. الشيء الذي يؤكد أنَّه لاتفاضل بين إيمان قويم وآخر، وبين وطنيّة قويمة وأخرى، وبين حزب قويم وآخر. فلننتقل من عالم الافتراض إلى فضاء الحريّة ولكن ليس بالمعنى الصوفيّ أو بمعنى عزازيل أو الخطيئة الأصليّة. فنحن لا نستطيع مواساة “هيبا”، ولا ملئ الرقوق كما يشتهي، فلنواس أنفسنا ونُدوِّن جديدنا.

شوكت غرز الدين، كاتب سوري، ماجستير في فلسفة العلوم، الايبستمولوجيا.