ياسمين نهار

نتعلّق بالأماكن.. يفتننا سحرها.. نساهم في تكوينها، لكنّها سُرعان ما تردّ الجميل وتكوّننا؛ لذلك لا نستغرب وجود بعض ملامحها في سَحَناتنا.. في طباعنا.. في نبرات صوتنا..

نتعلّق بالأماكن.. نسمّيها، وحين نسمّيها نؤنسنها، لتصبح يوماً بعد يوم شريكة الاغتراب والإذلال وانجراح الذّوات.

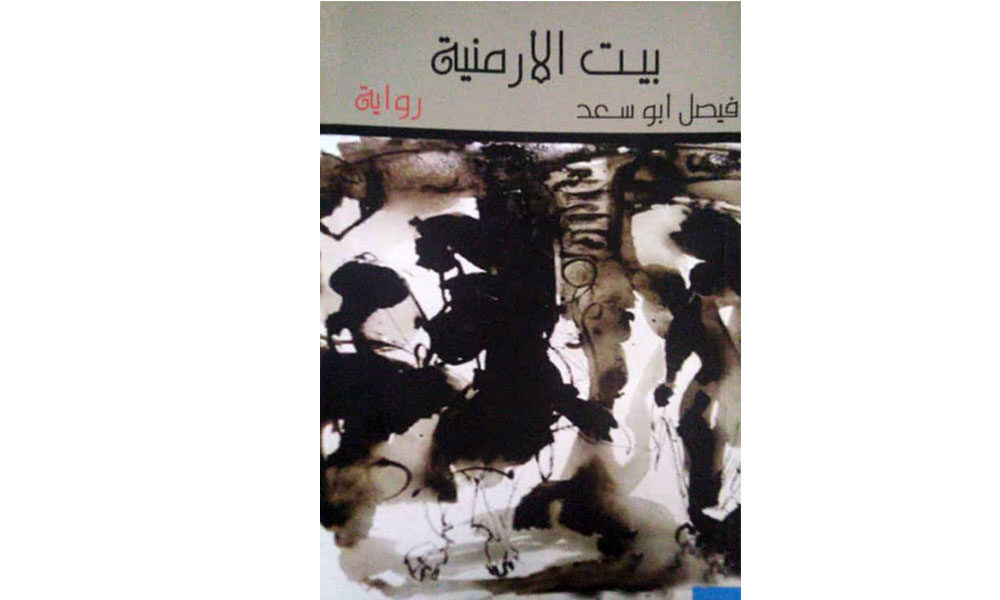

الكاتب فيصل أبو سعد في رواية “بيت الأرمنية” لم يجعل المكان أرضيّة تقع فيها أحداث القصّة فحسب؛ بل هو بُعدٌ من أبعاد الذّات، ومرآة تعكس مشاعر بطل قصّته “ناصر”.

والجدير بالانتباه أنّ البيوت في الرّواية تجاوزت حدود حضورها الحسيّ الأصمّ، لتصبح كائنات إنسانيّة تتميّز بالحيويّة والقدرة على التّواصل وإمكانيّة التّأويل.

يحاور ناصر البيوت، يمارس تأثيره عليها؛ فترفع عنها الحجب وتبوح بأسرارها. ومن المهمّ الإشارة إلى مكان ورد في الرّواية حمل صفة الخوف والإكراه والرّعب، وأبرز الضّغط والتّعذيب النّفسيّ الذي يتعرّض له قاطنوه وهو السّجن. كم على جدران السّجن من دماء وآهاتٍ وصرخات نجح ناصر في اكتشافها والإصغاء إليها حين اعتقل فيقول: “رموني في الظّلام والصّقيع وغادروا، شهران ولا رفيق لي في الصّمت سوى نفسي، لذلك رحت أحادثها، ورحت وإيّاها نكلّم حجارة الجدران المتآكلة، بيدي أقرأ عليها حروف العذاب لا بعيني. وراحت بدورها تخبرني بكلّ ما لديها. كم من يدٍ خرمشت صمت الحجارة، كم من دماء سالت عليها، كم من الآهات خبّأت في شقوقها، يا إلهي.. وكم من الآهات أطلقت.. نعم كانت تحادثهم، تتعاطف معهم، تحثّهم على الصّبر، إلا أنّهم ما كانوا ليسمعوها، أنا أسمعها الآن، أسمعها بكلّ وضوح” ص129.

بعد تلك التّجربة القاسية كان على ناصر أن يكمل حياته من جديد، ويتابع دراسته في كليّة الفنون الجميلة، لكنّه يتفاجأ بفصله من الكليّة، وأثناء استكمال أوراق التّسجيل في كليّة أخرى يمسكون به ويرسلونه إلى معسكر للتدريب لأنّه متخلّف عن الخدمة الإلزاميّة.

يتعرّض ناصر لمحاكمة عسكريّة أثناء خدمته الإلزاميّة لأنّه دافع عن الجنود وطالب بأبسط حقوقهم. في تلك الأثناء يزوره ابن خاله أسامة -وهو ضابط تزوج أخته منيرة- ويطلب منه أن يتصنّع الجنون لينجوَ من التّهم المُلصقة به.

هكذا يخرج ناصر من السّجن الصّحراويّ بعد تسعة أشهر، يتمّ خلالها عرضه على لجنّة طبيّة.

هنا يحقّ لنا أن نتساءل: هل على الإنسان أن يتصنّع الخُبل أو أن يكون مجنوناً فعلاً في هذه البلاد لينجوَ من تبعات مواقفه وآرائه؟!

والحقيقة أنّ ناصراً منذ أن عاد إلى مدينته “زارة” بعد تجربتي سجن أدمن السّير في شوارعها، والوقوف عند تفاصيل أمكنتها والتقاطها، لعلّها تبوح بمداخلها، وتكشف أسرارها.

كلّ البيوت التي أراد ناصر أن يحادثها استجابت له، حاورته، باستثناء بيت الأرمنية؛ استعصى على ناصر ولم يبح بأسراره إلّا بعد محاولات حثيثة.

“بيت الأرمنية” هو عنوان الرواية، ونقطة الاتصال الأولى بين القارئ والرّواية، ولا شكّ أنّ فكّ رموزه من شأنه توضيح دلالات السّرد. “بيت الأرمنية” هو بيت فتاة اسمها “ديكرانة” نجت من مذابح الأرمن الذين استُهدِفوا بشكل ممنهج بالقتل والاعتقال والتّعذيب والتّهجير بين عامي 1919-1920، ومن لم يُقتَل في المذابح منهم مات جوعاً وعطشاً أثناء ترحيلهم إلى الصّحراء السّورية.

بعد أن تزوجت “ديكرانة” من “ريمون” وقع اختيارها على “زارة” لتصبح وطناً بديلاً عن الوطن الأصليّ تتأصّل فيه هوّيتها، وتمتد ّبأرضه جذورها.

بلعبة فنيّة متقنة جعل الكاتب بيت الأرمنية يبوح لناصر بأسراره دفعة واحدة، بعد أن أمسك ناصر بكلّ الخيوط؛ بدءاً من كلام أخته منيرة -التي علّمته استنطاق البيوت- عن صور وذكريات غريبة، وانتهاء بما أبان له البيت من الحقائق المتوافقة مع رؤاه التي كانت تغذّيها أحاديث منيرة.

والحاصل أنّ “ديكرانة” التي قتلها عسكريّ استأجر القبو في منزلها، هي “منيرة” أخت ناصر في هذا الجيل. وهنا وظّف الكاتب فكرة التّقمّص في روايته؛ وتعني انتقال الرّوح من جسد إلى جسد بعد الموت.

ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ توظيف تجربة التّقمّص فنيّاً يشير إلى التّجدّد والولادة الدّائمة، لكنّ الكاتب حمّلها بُعداً جديداً هو انتقال مآسي القتل والتّهجير من بلاد إلى بلاد ومن شعب إلى شعب.

بهذا المعنى تكون مأساة الأرمنية قناعاً للمأساة السّورية، وما تعرّض له الشّعب السّوري من تعذيب واعتقال وإبادة وتهجير..

غير أنّ ما ينبغي ألّا يفوتنا هو الوقوف عند صورة المرأة في الرّواية، والتي لم تخرج عن صورة المرأة المرتهنة للمجتمع الذّكوريّ، ودليلنا على ذلك والدة ناصر، التي عانت من وصاية وجشع الإخوة، وحرمان التّعليم؛ ذلك أنّ والدها كما ورد على لسان ناصر “أخرجها من المدرسة لتحلب البقرة، منعها من القراءة كيلا تفسد كبنات جيلها، ثمّ سارع لتزويجها، لا خشية إملاق وفقر، ولا خوفاً عليها أن تبقى مثل أختها الكبرى ندبة في وجهه، ولا طمعاً بثروة أبي وجاهه، زوجها فقط لأنّه اكتشف اهتمامها بأمر خطير أطار عقله من محلّه، اكتشف أنّها ترسم”! ص58. وليست ابنتها منيرة أوفر حظّاً من أمّها؛ فقد أخرجوها من المدرسة، وزوّجوها ابن خالها الضّابط، وهي من كانت تكره العسكر ولباسهم.

ومن الملاحظ أنّ الكاتب قسّم الرّواية إلى كلام مكتوب بخطّ صغير، هو عبارة عن ذكريات أوردتها شخصيّة “ناصر”، غطّى ناصر من خلالها حوادث تعود إلى الزّمن الماضي القريب والماضي البعيد الذي قد يرجع إلى سنوات الطّفولة. أمّا الكلام المكتوب بخط أكبر يشير إلى أحداث وقعت في الزّمن الحاضر، وردت على لسان “ناصر”، بالإضافة إلى كلام الرّاوي السّارد الذي كان يوضّح مواقف الشّخصيّات ويفسّر الأحداث ويعلّق عليها، ويمكن القول إنّ أحادية الرّاوي هيمنت على السّرد وصبغته بأسلوب المؤلّف.

غير أنّ ما ينبغي ألّا يفوتنا هو الحديث عن تعامل الكاتب مع الزّمن وما فيه من مغامرة وتجريب، حين استخدم النّسق الزّمنيّ المتقطّع المتناوب بين زمن الحكاية الرّاهن والزّمن الماضي؛ وقد استمرّ التّناوب بين الزّمنين إلى نهاية الرّواية، وساهم بدوره في تقليص المسافة بين ماضي الشّخصيّة وحاضرها.

والجدير بالانتباه أنّ النّسق الزّمنيّ المتقطّع لم يُظهر شخصيّة “ناصر” ظهوراً متنامياً ومتماسكاً، وهنا يأتي دور المتلقي ليعيد صياغة الشّخصيّة في وعيه بعد الانتهاء من قراءة الرّواية، وهذا يحتاج إلى قارئ قادر على الإمساك بالخيط الرّفيع الذي يربط ما بين الأحداث، وإعادة ترتيب الزّمن.

ومن المهمّ الإشارة في هذا المجال إلى أنّ تقطيع الصّور السّرديّة وتركيبها وفق تزامن جديد دليل على إفادة الكاتب من تقنيات الفنّ السّينمائيّ، ولاسيّما حين استخدم تقنيّة الاسترجاع الفنّيّ (الخطف خلفاً) التي كسرت رتابة السّرد، وأضاءت الشّخصيّة من الدّاخل، وبيّنت آثار الماضي في تكوين حاضرها، وتقنية المونتاج (تأليف المشاهد السّرديّة وتركيبها).

ومن اللّافت للنّظر أنّ لغة الكاتب امتازت بالشّاعريّة، ولاسيّما حين يتعلّق الأمر بوصف المكان ودليلنا على ذلك: “زارة؟!! هي نقش الزّمان على قميص الحجر.. هي شال من ضبابٍ سماويّ، ملقىً بإهمال فوق بساط من العشب. هي غصنٌ مكلوخٌ من شجرة النّار، وربّة حجريّة هي، تتمدّد عند سفح أغرب جبل في الدّنيا، فمرّة كلّ ألف عام، يلتقي باطن الأرض بظاهرها، يمسح باللّظى وجوه الخلايا، وتغور الكائنات جميعها في الطّمي، كأنّه يمنح الحياة فرصة كي تصحّح أخطاءها” ص22.

وليس هذا فحسب بل زاوج الكاتب بين الفصحى والعاميّة ليبرز تفاوت وعي الشّخصيات، وتنوّع الخطاب الاجتماعيّ والثّقافيّ لديها. وهل السّرد إلّا صورة لغويّة للواقع وما فيه من علاقات إنسانيّة- اجتماعيّة- ثقافيّة- سياسيّة..

وخلاصة القول: على الرّغم من حضور المكان الجميل والطّاغي على امتداد الرّواية، إلّا أنّ الرّواية رواية الإنسان وما اختزن في تلك الأمكنة من ذكرياتٍ وأسرارٍ وأوجاعٍ؛ ذلك أنّ الفضاء الرّوائيّ أكثر اتساعاً من أن يُحدّد بالبيوت أو الشوارع أو الأمكنة أو الأثاث.. هو فضاء الذات المقموعة منذ الصّغر، فضاء الهويّة المُجبرة على الاقتلاع من جذورها، لهذا السّبب اتّخذت الرّواية شكل البناء الدّائريّ الذي يشبه الحلقة فكانت نهاية الرّواية النّقطة التي بدأت بها، فليس عجيباً أن يدور الجميع في حلقة مُفرَغة في بلاد تُكَمُّ فيها الأفواه، وتُقمَع كلّ صبوة للانعتاق.

هكذا نرى أنّ رواية “بيت الأرمنية” من الرّوايات التي تؤكّد قول هيجل: “الرّواية تصوّر التناقض القائم بين الإنسان والعالم الذي يعيش فيه، واغترابه عنه في المجتمع الحديث”.

مجلة مستقلة، تعنى بشؤون الثورة السورية، نصف شهرية، تطبع وتوزع داخل سوريا وفي عدد من مخيمات اللجوء والتجمعات السورية في الخارج