في القرن السابع عشر، اتهمت محكمة التفتيش التابعة للكنيسة الكاثوليكية غاليليو بالهرطقة، وتهمته كانت أنه نفى فكرة مركزية الأرض المقدسة لاهوتيًا ودوران الشمس وباقي النجوم حولها، مثبتاَ فكرته بمركزية الشمس ودوران الأرض حولها. قضى غاليليو في السجن حتى موته، وفي رواية أخرى أمرت المحكمة بإعدامه، ويوم إعدامه ركل الأرض بقدمه وقال: تدورين رغم إعدامي!

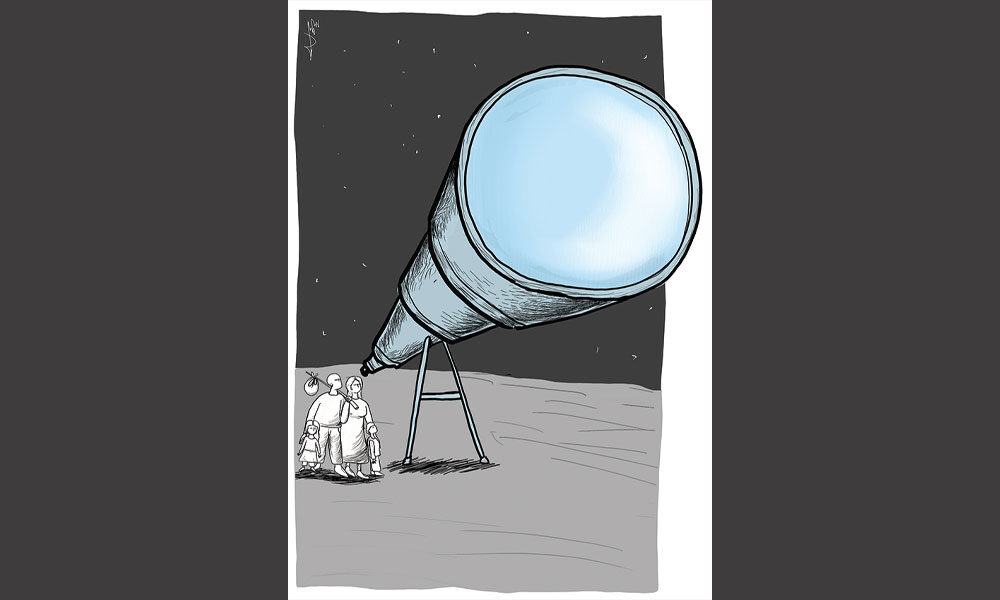

اليوم وبعد قرون من حادثة غاليليو، يأتي تليسكوب “جيمس ويب” ليطرح قضية الكون؛ أصله، زمنه، امتداداته، البحث عن أكوان أخرى.. بل ثمة سؤال يطرح نفسه: كيف يمكن للدول أن ترصد مليارات الدولارات للبحث في عمل علمي افتراضي، لا يقدم للناس الخبز والمعاش اليومي بشكل مباشر؟ أهو الترف العلمي؟

سؤال محير، وتبدو إجابته ذات فرضيات عدة. لكن، وبعيدًا عن الخوض الجدلي في العلوم ومناهجها وجدالها العقيم مع الأديان ومقدساتها، ثمة إجابة يمكن فرد الحوار حولها متسعًا ومفاده: سؤال الاستقرار السياسي والاقتصادي المعزز بالبراهين العلمية والحياتية الذي أتاحته الحضارة العصرية، والثقة بالبحث العلمي واستقلالية نشاطه وأبحاثه، التي تنتج على مستوى الاقتصاد والزراعة والصناعة والتقنية بأحدث طرقها المبتكرة التي تعيشها البشرية اليوم. كما قدرته على سبر أغوار الكون واكتشاف مجاهيله. فاكتشاف النار غير مجرى حياة البشرية البدائية، وقد يؤدى اكتشاف الأشعة الكونية عبر مرايا “جيمس ويب” العملاقة في تغير مسار الكون والحياة أيضًا، وربما فكرتنا وأفكارنا عنه/ها.

الحضارة التي طالما تحدثنا عنها فكريًا، طالما حلمنا بتحقق أسسها في ديارنا، في معاشنا وحياتنا، هي تلك الحضارة العصرية ذات الجذر الأوروبي والامتداد الأمريكي المعاصر. وسواء اتفقنا، نحن القابعين في عوالم الشرق الكئيب والأسير، مع سياساتها وطرق إدارتها بالتعامل مع قضايانا ومصائرنا أو لا؛ لكن هذه الحضارة هي حضارة الدولة الحديثة التي تتمثل فيها أركان الحكم والعدل المبني على الحرية وحق الاجتهاد والتفكير والإبداع، فصل العلم والعلوم والسياسة عن الأديان وليس إنكارها؛ فمن يؤمن بأي دين فهو حر، ومن يؤمن بالعلم وطرق إثباته حر أيضاَ، وكلٌ في فلك الأرض والبنيان الاجتماعي والاقتصادي يدورون، وذلك ترجمة لتعبير “تشارلز تايلور” في “العصر العلماني”: “لا نزاع حول الدين، بل ذهاب في تجاه البناء المجتمعي”.

هذه الحضارة تتسم بالانفتاح على الجديد والتجدد، بالتشجيع على البحث العلمي والمعرفي بآن، بالثقة بالعلم والتجربة وليس فقط، بل بالمعرفة العلمية المعللة بثلاثية: التجربة والنتيجة والنظرية أو الطريقة معًا. وعدم الاكتفاء بإحداها والدخول في الجدل العقيم الذي نعيشه في حوارات الشرق المريرة: نظريتي لا نظريتك، تجربتي أقوى وأثمن من تجربتك.. دون الأخذ بسحر المركب الثلاثي: الإنجاز والازدهار والتقدم، ما يُظهر هذا الاختلاف والتفاوت البيّن بين حضارتين.

مرآة “ويب” العملاقة، تليسكوب وكالة ناسا، شاغل الدنيا اليوم بقصة الزمن والرجوع به مليارات السنين لاكتشاف أصل الكون. إنها بالمبدأ موضوعة الزمن، الفكرة الثورية الخلاقة في تاريخ البشر، الفكرة الطفرة التي غيرت مجرى العصر: الزمن بعدًا رابعًا مستقلًا عن المكان، قابلاً للتحرك بمعزل عن حركة المكان وأبعاده الثلاثة! فكم يتكرر علينا ذات المكان رغم دوران الزمن ونحن قابعون في أسفل درجات البدائية، لا بل نتراجع تسلطًا واستبداداً وسحقًا تاريخيًا للعصور الحجرية، بحكم ثبات الزمن هذا. وكم يمضي الزمان بنا بصفرية لحظته حين نفتح وسائل التواصل ونجتاز كل أبعاد المكان اللانهائية، ونجري اتصالًا مع أخر نقطة في الأرض.

لا أعجوبة بهذا، بل حقيقة ماثلة نعايشها لحظيًا، علّنا نتفكر. بل علنا نتذكر ماذا فعلنا بعلمائنا ومفكرينا وأصحاب الإبداع منّا، كيف وأدنا حرية الفكر والقول والرأي، كيف استأثرت سلطاتنا السياسية والدينية بالحقائق المطلقة، وأقامت كل طرق الانغلاق والتراجع والتدحرج للخلف لدرجة السقوط الحر في بحر الظلمات والموت والكوارث التي نعيش؟ فالانغلاق خلاف الانفتاح، وهذا السقوط والتراجع خلاف الازدهار، وهذا الموت الذي نعيش خلاف الحياة وشغفها، فالغربُ ليس أفضل منا، إنهم فقط يدعمون الفاشل لينجح، بينما نحن نحارب الناجح، لدرجة القتل العمد، ليفشل، حسب تعبير أستاذنا وعالمنا المرحوم “أحمد زويل”.

الزمن كبعد مستقلّ عن المكان، وبعيدًا عن الغوص في مقتضاه العلمي قضية شائكة ومذهلة علميًا. فهو لم يتضح بعد بشكل دقيق لمعظم هواة العلم والعلوم، ولنقل بشكل ملموس، وذلك كون البشر لا تقتنع إلا بالملموس والمباشر، فكيف هو للبشر العاديين! إذ تبدو استقلاليته محط تشكيك كما كروية الأرض! فالبشر تعيش الحاضر وتتغني بالماضي وترقب المستقبل بشيء من الريبة، وبعضها باليقين المطلق بنهاية حتمية ما، وتلك كانت فكر مركزية الأرض المقدسة التي تحررت منها الحضارة الأوروبية بعد طول صراع. لكن ماذا لو عدنا قليلًا لبعض من نور حضارتنا التي نصرّ على طمسّها؟

لنغني بعيدًا عن العلم، دعنا نرقص رقصة الحلاج أو زوربا في حضرة جلال الكون والكلمة والحكمة، فـ”الزمان مكان سائل، والمكان زمان متجمد”، جملة تتباين فيها حدود المعنى رغم اشتراك الكلمات والجذر اللغوي، لكن لقول محي الدين بن عربي هذا معنىً سابق لعصره. فالسيل مرونة وحركة، تقدم ومجرى، انكسارات وامتلاءات، وقد ينبعث انفجارًا في جدول أو نبع. الزمان قابل للتغير والتبدل، للتحرك، حينها يتحرك المكان والوطن، يتقدم، يزدهر، ينبعث. فيما في حال ثباته، توقفه عند النقطة العمياء من التاريخ، تتوقف الأماكن، تتوقف الأوطان، تتوقف شرايين الحياة، وتتماوت حضارة، وهذا ما نعيشه لليوم، وهو ما نصر عمدًا على اغتياله فينا وفي حضارتنا، تأويلًا وتقديسًا ونفيًا مطلقًا.

لعسف وهزالة في معنى وجودنا اليوم تبدو المقارنة أكثر فجاجة. والمقارنة تقول إنه في القرن الواحد والعشرين، ودلالة على مستوى السحق والعتمة التي كانت تعيشها أوروبا في تلك العصور، وحين تجرأ أبناؤها على نقد موروثها السابق والذي يشابه ما نعيشه اليوم بعد قرون؛ فقد كتب شلدون غلاوشو Sheldon Glashow أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة هارفاراد: “إن لاهوتيي القرون الوسطى اتبعوا النهج نفسه في أوربا آنذاك، وكان هذا في حقيقة الأمر، السبب في أن أوروبا وحدها هي التي لم تشاهد المستعر الفائق Supernova الذي حدث في عام 1554، لأنهم كانوا منشغلين بالبحث عن عدّ الملائكة التي ترقص على رأس دبوس”. وذلك في تعليقه على حدة التمترس خلف الأفكار المركزية مسبقة الصنع التي أنتجت محاكمة غاليليو حينها، وعدم الانفتاح على الواقع وتفحص واقعه التجريبي والمحدّث لحظيًا مع الزمن. ويبدو أن عوالم شرقنا المستبد لم ولن ترى مستعر الحرية الفائق الذي اجتاح عوالم الشرق منذ الـ 2011، بل اختاروا عدّ شهوات السلطة القابعة في مخيلة كل من يفترض نفسه زعيم أمة، خالدًا، فذًا أوحدًا، إلهًا مقدسًا على الأرض! يأمر بإعدام أي فكر أو مبدع فينا.

ومع هذا لازال الكثير منّا كغاليليو يركلون الواقع بفكرهم الخلاق ويرددون: الحرية تليق بنا رغم تماوتنا الكارثي أمةً وحضارةً وبشرًاٍ!

نحن والزمن في حضرة “جميس ويب”