عبد الله شاهين

“كانَتِ امْرَأَةٌ مُصَابَةٌ بِنَزْفِ دَمٍ مُنْذُ اثْنَتَي عَشْرَةَ سَنَة، وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَشْفِيَهَا. دَنَتْ مِنْ وَرَاءِ يَسُوع، وَلَمَسَتْ طَرَفَ رِدَائِهِ، وَفَجأَةً وَقَفَ نَزْفُ دَمِهَا. فَقَالَ يَسُوع: “مَنْ لَمَسَنِي؟”. وَأَنْكَرَ الـجَمِيع. فَقَالَ بُطْرُسُ وَمَنْ مَعَهُ: “يا مُعَلِّم، إِنَّ الـجُمُوعَ يَزْحَمُونَكَ وَيُضَايِقُونَكَ!”. َقَالَ يَسُوع: “إِنَّ واحِدًا قَدْ لَمَسَنِي! فَإنِّي عَرَفْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ خَرَجَتْ مِنِّي!”.وَرَأَتِ الـمَرْأَةُ أَنَّ أَمْرَها لَمْ يَخْفَ عَلَيه، فَدَنَتْ مُرْتَعِدَةً وارْتَمَتْ عَلَى قَدَمَيه، وَأَعْلَنَتْ أَمَامَ الشَّعْبِ كُلِّهِ لِماذَا لَمَسَتْهُ، وَكَيْفَ شُفِيَتْ لِلْحَال. فَقَالَ لَهَا يَسُوع: “يا ابْنَتِي، إِيْمَانُكِ خَلَّصَكِ! إِذْهَبِي بِسَلام”

انجيل لوقا 8: 43

“تعا ودعو يا حوينتو.. آخر أيامو المشمش”.. لم تكن نداءات الباعة وقتئذ إعلاناً لقرب نهاية الصيف فحسب، بل كانت إشارة البدء في حزم المتاع والسفر نحو العام الدراسي الجديد. بالرغم من العقود التي باتت تفصل ذاكرتي عن صيف سوريا، تبقى نسمات المساء عند الغروب تثير فيّ ذلك الوجد والحنين. مهما حاولت كبت تلك الذكريات، فإنها تظل تتسلل إلى أحلامي. موسم المشمش الذي أعشق، وسهرات البلكون، وعشرات مواكب الأعراس. كانت سوريا مرتبطة بالصيف ارتباطه بموسم المشمش في ذاكرة ذلك الطفل ربيب الغربة؛ فباقي الشهور كنت أقضيها في حرّ مماثل، لكن دون صيف ولا نسمات ولا سهرات بلكون. فقط وجد وحنين!

إلا أن سوريا الخريف كان لها أن تلتقي بذكريات ذلك المراهق عام 1996، حين انتقلنا من الخليج وسكنّا في حمص لمدة عامين. انضممت فيها إلى صفوف الرفاق في شبيبة البؤس في سوريا حافظ الأسد آنذاك. من بين أربعين شقياً في الشعبة الثانية في الصف العاشر، كنت أنا ومغترب آخر نكتشف ذلك الفصل البائس للمرة الأولى. ميَّزَنا طولنا الفارع عن باقي أقراننا، وبعض الشحم الذي تمكّنت المسيرات واحتفالات الحزب الخمسينية من نحته أخيراً. في مدرسة تعداد طلابها تجاوز الثلاثمئة كان عدد من عاشوا تجربة الاغتراب لا يتجاوز عدد الأصابع. مدرستنا كانت مجاورة للأحياء الراقية، وكنا بصحبة أولاد أكبر عائلات حمص وأشهرها. كان اثنان من أبناء صفي ممن أسماؤهم كانت أسماء شوارع أو معالم في المدينة؛ كونهم كانوا سميي أجدادهم الذين كانوا من أعلام المدينة.

لم تكن ظاهرة الاغتراب عن السوريين في تلك الفترة بالغريبة، بل عجّت بنا مدن الخليج آنذاك. لكن مفهوم الاغتراب للكثيرين من أبناء صفي وقتها كان مستهجناً. فلم يكن من المنطقي أن يذهب المرء طواعية إلى أماكن تهان فيها كرامته ويحرم من حقه بالمواطنة مقابل المال. مفهوم لا شك سطحي ومجحف في التبسيط، ويهمل عشرات الأسباب التي كانت تدفع ملايين السوريين إلى المنفى آنذاك. ظللنا ضحية نكتة “شحادي الخليج” السمجة آنذاك، بالرغم من أننا كنا أفضل حالاً من الناحية المادية من الكثير من أهالي أولئك الرفاق.

ما علينا.. على كل فقد كانت فكرة ترك البلد عند هؤلاء الشباب مرفوضة جملة وتفصيلاً؛ فنار البلد خير من جنة النفطيين كما ظلوا يرددون.

أتممت دراستي الجامعية عام 2006، وكنت وقتها قد عدت إلى وضعية عابر السبيل الصيفي في سوريا. وكان خط رحلتي لا شك هو المزيد من الاغتراب. كزدورات شارع الملعب بحمص كانت ملتقانا من جديد نحن أولاد الشعبة الثانية في ثانوية عبد الحميد الزهراوي. عشر سنوات فصلت بين أحلام المراهقين وواقعهم. من أصل أولئك الأربعين، كان نصيب الخليج منهم ثمانية عشرة. وكانت أمريكا وأوروبا قد ابتلعتا خمسة آخرين. ومن بقي ظل هو الآخر مشروع مغترب مؤجلاً.

سوريا الأسدين تحولت في تلك الفترة الوجيزة إلى ماكينة احترافية في تصدير الشباب إلى العالم. منهم من سلك هذا المسلك بدافع التخلص من الخدمة العسكرية الإلزامية ودفع البدل النقدي، ومنهم من تصالح مع واقع أن البحبوحة التي نشأ في كنفها لم تكن لتسعه هو وإخوته، فكان على أبناء العائلات الميسورة أيضاً أن يختاروا لقمة العيش على الكرامة وينضموا إلينا (معشر الصيفيين).

في آخر بحث لي على الفيسبوك -قبل أن أعتزله- في عام 2018، ارتفع عدد (أسرى الخليج) من صفّ الأشقياء في ثانوية الزهراوي إلى 22 وخسرت أوروبا واحداً عاد إلى “حضن الوطن”، بينما اكتسبت خمسة غيره. وتركيا صارت مسكن خمسة آخرين. وبقي أربعة صامدون، أو يخيل إلينا أنهم كذلك، وليس منهم أي من أسماء المعالم الحمصيّة.

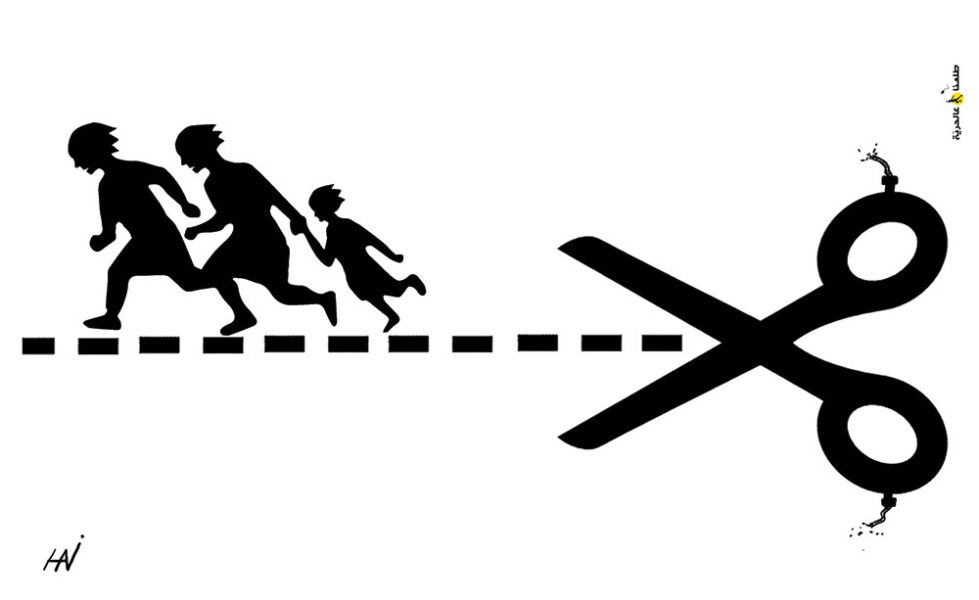

يسميها الغرب “نزيف العقول”، لكنها لسوريا كانت نزيف الحياة؛ نزيف سال قبل أن يكمل الأسد الابن طعنته في القلب بعقد من الزمن. أما لنا فكانت النجاة قبل الآزفة بقليل، أو من بين أيديها.

لم تكن سوريا الأسد بحاجة لشبابها. بل كانت تطرب وهي تتخلص من أحمالها. كانت أسهل الأوراق التي استصدرتها عام 2008 هي تأشيرة السفر التي صدرت خلال نصف ساعة، بينما استغرقت معادلة الشهادة عامين رغم أنني مسجل تحت الإشرافّ!

لقد بدأ التهجير القسري قبل الثورة السورية بسنوات. وبينما أمعنت الحرب والقصف والبراميل في تهجيرنا، إلا أنها كانت مجرد استكمال لما أراده السفاح الصغير، وهو أن تشيخ البلد وتنوب إليه وحده، فيستحكمها أبداً آخر.

اليوم وأنا أرى صور أصدقائي اللبنانيين يتصورون بجانب حقائبهم في مطار بيروت مودعين وطنهم دون حرب ولا براميل، لا أستطيع إلا أن أتساءل: أكان يصمد منا أكثر من 4 بكل الأحوال في حضن هذه العجوز النازفة؟!

مجلة مستقلة، تعنى بشؤون الثورة السورية، نصف شهرية، تطبع وتوزع داخل سوريا وفي عدد من مخيمات اللجوء والتجمعات السورية في الخارج