ياسمين نهار

في عالم يكتنفه الغموض، وتضيق فيه فرص الإفصاح؛ يصبح الشّعر فضاءً رحباً وعالماً بديلاً لشاعر رفض القوالب الثّابتة في الحياة وفي الفنّ؛ لأنّه أدرك منذ بداياته أنّ الحريّة شرط الإبداع الأوّل.

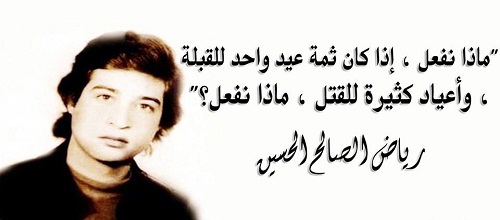

رياض الصّالح الحسين كتب شعر التّفعيلة وقصيدة النثر، إلّا أنّه يُعدّ رائداً من روّاد قصيدة النّثر؛ أي لا وزن، ولا قافية؛ فقد امتلك من مقوّمات الشّعر التقليديّة اللّغة، ولغته طيّعة مرنة رفعها من الكلام العاديّ إلى مراتب الشّعريّة، واستعاض عن الإيقاع بالصّور الجديدة المفاجئة والتّضاد والدّفقة الشّعوريّة الموحّدة لقصيدته.

إنّ تطوّر ذائقة القارئ واتّساع آفاقه في العقود الأخيرة ساعد على تقبّل التجارب الشّعريّة المختلفة المتحرّرة من النّمطيّة الشّعريّة، التي هيمنت على الشّعر إبداعاً وتلقيّاً عقوداً طويلة، محاصرةً كلّ محاولة للتّجديد، متجاهلةً ما يطرأ على الحياة والفنّ من متغيّرات.

رياض شاعر من شعراء جيل السّبعينيّات ولد في مدينة درعا عام 1954، وهو ينحدر من مدينة مارع في ريف حلب، توفي في عام 1982 بعد معاناة مع مرض القصور الكلوي.

حادثتان كان لهما أثرٌ كبيرٌ على حياته وشعره، أوّلهما: فقدانه السّمع والقدرة الطّبيعيّة عل النّطق أثناء عملية جراحيّة أُجريت له وهو في الثّالثة عشر من عمره، وثانيهما: تجربة اعتقال مريرة بسبب إصدار كرّاس أدبيّ مع مجموعة من الأدباء الشّبّان تعرّض خلالها لتنكيل أكثر من أقرانه للتأكّد من حقيقة إعاقته.

له أربع مجموعات شعريّة هي حسب تتالي صدورها: “خراب الدورة الدمويّة”، “أساطير يوميّة”، “بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس”، “وعلٌ في الغابة”) وديوانه الأخير (وعلٌ في الغابة) طُبع بعد وفاته.

أبرز مميّزات شعر رياض الصالح الحسين:

1 – الطّفولة الممتدة:

إنّ قصائده تُنبئ بشخصيّة شاب شفّاف له قلب طفل، وكأنّ الطّفولة النّابضة في ثنايا شعره تخفي رغبةً باستعادة الزّمن، وحنيناً إلى مرحلة ما قبل الثّالثة عشر من عمره؛ قبل أن يُصاب بالصّمم وتعثّر النّطق، فكانت الطّفولة في شعره عودةً إلى النّقاء ورغبةً في إيجاد صلة بين روحه الشّاعرة وطفولة الخليقة، لعلّه يعيد للحياة صفاءها المشتهى.

2 – الحبّ: يعدّ الحبّ هاجسه الأوّل في الشّعر وفي الحياة؛

إذ يصعب علينا أن نفصل شعره (بلغته الخاصّة، وعوالمه المدهشة) عن حياته وكأنّ شعره صورة لحياته، وحياته مصدرٌ مهمٌّ لإبداعه، وليس الحبّ عنده حالة للرّاحة بل حافزاً للحياة والكتابة؛ به يمحو قباحة الحياة، وبه أيضاً ينتصر على إعاقته ومرضه، ويصير إنساناً كاملاً.. ومن أجمل قصائده قصيدة بعنوان “يدك”:

“خمس قاراتٍ مغلقة

تنتظر أصابع يدك الخمسة

خمس قارات مفتوحة تنتظرني

عندما أضمّ أصابع يدك الخمسة

يدك في الشّتاء

ترابٌ مبلّل بالمطر

ويدك في الصّيف

سنبلة في حقلٍ من الرماد

لا تفتحي يدك.. لا تفتحي يدك

فكلّ أغاني العالم ستنطلق منها

لا تغلقي يدك.. لا تغلقي يدك

فكلّ أغاني العالم ستلتجئ إليها

يدك الطريّة الدافئة

كقلبي

كيف أتركها تضيع كطائرٍ

في غابة مليئة بالصيّادين”

3 – النزعة الدّراميّة في شعره:

إنّ القصيدة الغنائيّة لم تعد قادرة على استيعاب التطوّرات الجديدة ومشكلات الإنسان وحاجاته المتزايدة؛ لذا لجأ الشّعراء المجدّدون، ومنهم شاعرنا، إلى استخدام تقنيّات السّرد والمونولوج والعناصر الدّراميّة ممّا جعل قصائدهم تتسم بالتنوّع والاختلاف، والمتتبع بنية قصائد رياض يرى أنّ عدداً كبيراً منها يعتمد على القصيدة المشهد؛ حيث تبدأ القصيدة بمشهد أوّليّ لا يلبث أن يتّسع إلى مشاهد، أو تكون القصيدة مجموعة من المشاهد المختلفة كما في قصيدة “خراب الدورة الدمويّة” حيث قسّمها إلى تسعة مقاطع، كلّ مقطع يمثّل مشهداً مستقلّاً، وجعل خيطاً رفيعاً يربط المشاهد المنفصلة، لتشكّل في النهاية لوحة مكتملة، ولعل قصيدة “أغنية رجل متعب عائد إلى البيت” من القصائد التي تدلّ على التوافق بين تقنية المونولوج الداخلي التي وظّفها الشاعر في قصيدته والفكرة التي أراد إيصالها. يقول:

“هذه الدنيا الموشكة على البكاء

برتقالة أم حجر

سمكة أم تمساح؟

وهذا القمر

الذي يطلّ كلّ مساء

بثيابه الرّثّة

مادّاً يديه إلى سكارى منتصف الليل

كشحّاذ عتيق

هل أسأله من أنت

أم أغرز أسناني في رأسه؟

رأسه الذي كحبة جوز فارغة

تتطوّح في هواء منتصف الليل.

أنظر إلى القمر كرومانتيكي عريق

وخنصري أمام أنفه

سأخاصمك يا قمر

أيّها الأصفر الكبير

لن أشرب معك القهوة

ولن أركض معك في البريّة

لن أنتحب أمامك كعاشق

ولن أحجب وجهك كغيمة

وكجندي مهزوم عائد من حرب عادلة

سأنظر دائماً إلى الأسفل

راكلاً الحصى والمتاعب ببوز حذائي

وأنا أفكّر بالمجهول”

4 – نَقْلُ تفاصيل الواقع:

امتاز رياض بالقدرة على القبض على التّفاصيل الصّغيرة وتحويلها إلى شعر؛ حيث أخرج اليوميّات والجزئيّات الصّغيرة من الهامش المُهمَل إلى دائرة الضّوء والحياة؛ لأنّه اختار أن ينزل إلى الواقع البائس ويعكس يومياته، ساعدتْه على ذلك موهبته وعفويّته ودقّة ملاحظته، ولا يعني ما سبق من كلام أنّ شعره كلّه اقتصر على التّعبير عن الآخر والأشياء الهامشيّة، فقد كان لذاته المُحبّة والمغامرة والقلقة نصيب وافر من تجربته الشّعريّة. وهذا إنجاز يُحتسب للشّعراء المجدّدين.

5 – نبرة الحزن والقدرة على الجمع بين المتناقضات:

الحزن بُعدٌ من أبعاد الذات التي تعيش في عالم يحكمه الاضطهاد والفقر، فكيف إذا كان لشاعرنا بالإضافة إلى المعاناة العامّة معاناته الخاصّة بسبب المرض والصّمم وتعثّر النّطق؟ لذا صدق فيه قول الشّاعر الإماراتي حبيب الصائغ: “ في كلّ شاعر كائن مسكون بكآبة الدّنيا وتعب الكون”.

وليس هذا فحسب فقد برع رياض في المقابلة بين القيم المتناقضة (الفرح/ الحزن)، (الموت/ الحياة)، (الأبيض/ الأسود)، (الكآبة/ الضحك).

وهذا التّضاد أخرج القصيدة من المعنى الأحادي إلى معانٍ متداخلة.

وختاماً أقول: لئن تأثّر رياض بمحمّد الماغوط ونزيه أبو عفش وغيرهما من الشّعراء، واطّلع على ما تيسّر له من الشّعر العالميّ المترجم، فقد أصرّ على أن يكون له صوته الخاصّ المتفرّد والمتمرّد.

ثمانية وعشرون عاماً هو عمر تجربة شاعر مع الحياة والشّعر! أمضاها لاهثاً متحفزاً مواظباً على صناعة تاريخ شخصيّ، فوصل إلى ما صبا إليه، وظلّ حلمه بوطن يقوده أبناؤه الطيّبون إلى ينابيع الحريّة معلّقاً ينتظر التحقّق، ومازال صدى شعره الهامس يتردّد في أسماعنا حين خاطب “سورية”:

“يا سورية الجميلة السّعيدة

كمدفأة في كانون

يا سورية التعيسة

كعظمة بين أسنان كلب

يا سورية القاسية

كمشرط في يد جرّاح

نحن أبناؤك الطيّبون

الذين أكلنا خبزك وزيتونك وسياطك

أبداً سنقودك إلى الينابيع

أبداً سنجفّف دمك بأصابعنا الخضراء

ودموعك بشفاهنا اليابسة

أبداً سنشقّ أمامك الدروب

ولن نتركك تضيعين يا سورية

كأغنية في صحراء”

هذا هو رياض الصّالح الحسين “وعل في الغابة” الممتلئة حدّ التّخمة بزفير القهر.. رياض “بسيط كالماء واضح كطلقة مسدس” لكنّه استشرف وتنبّأ بـ “خراب الدورة الدموية” لأوطاننا، ولمّا نزل نرى في يومياتنا وأوجاعنا ما كتبه من “أساطير يومية”.

مجلة مستقلة، تعنى بشؤون الثورة السورية، نصف شهرية، تطبع وتوزع داخل سوريا وفي عدد من مخيمات اللجوء والتجمعات السورية في الخارج