اللقاء الأخير.. الأربعاء 12 تشرين الأول 2016.

أمضيت الشهر الأخير وحيداً، في اليوم الأول للمعركة طلبت من أخي اصطحاب عائلته، وأمي إلى دمشق، لم تستطع أمي رغم مرور خمس سنوات، اعتياد صوت الرصاص، ولا احتماله..

قضيت الأيام في ساحة قدسيا، أتابع المعركة، وأراقب الحراك الشعبي الموازي لها، وألتقي السكان، وأعضاء لجنة ‘‘المصالحة’’.. وبعد انتهاء المروحيات من إلقاء “براميل المساء”، أعود للمنزل لتفقد الأوضاع، وإخراج الطعام الفاسد من الثلاجة، ثم أغادر إلى منزل “أبي يوسف”، حيث يأتي الأصدقاء خلال استراحات الرباط، فنشرب الشاي، ونتبادل النكات كما اعتدنا، وكأن كل شيءٍ على ما يرام..

عادت أمي بشكلٍ مفاجئٍ، قبل يومٍ واحدٍ فقط من مغادرتنا، وكانت تلك مصادفةً رائعةً، ومؤلمةً في ذات الوقت، حُرم العديد من الأصدقاء من التمتع بتلك المفارقة العصيبة..

مساء ذلك اليوم، عدت مبكراً، لقضاء آخر الساعات معها..

في سهرتنا الأخيرة، لم نتكلم كثيراً، لم تكن لنا طاقة للكلام، أو ربما لم يعد لدينا ما نقوله..

حاولنا استغلال الوقت بتبادل النظرات، وحتى هذه لم نقوَ عليها كثيراً، لم تستطع أمي الصمود طويلاً، وكثيراً ما قطع بكاؤها صمتنا، كنا ندرك أنه ربما لن نجتمع بعد الآن، لذلك حاولنا تأمل وجوه بعضنا ما استطعنا، كانت رغبة خفية في تخزين أكبر قدرٍ من الصور والذكريات، لكننا لم نستطع الصمود، وابتلاع الألم، وبقينا صامتين..

كنا كحاضري مجالس العزاء، مجلس عزائنا نحن؛ كنا الميت، والمشيع، والمعزي. عجيبةٌ هي المواقف التي اختبرناها خلال الحرب، آلاف السوريين باتوا يستطيعون القول إنهم شاهدوا أرواحهم تتحطم وتتشظى، على مدى خمسة أعوامٍ، ثم تنسلخ عن أجسادهم، وهم يحضرون مع أمهاتهم، وإخوانهم مجالس عزائهم!..

بكت أمي طويلاً، كان بكاؤها صامتاً، إلا حين تشهق، أو تلهج بتوسلات يائسة إلى الله، أن يحمينا، ويردنا سالمين..

لسببٍ ما، قررت ألا أقضي ليلتي الأخيرة هناك، لم أشأ وداع البيت، فضلت التظاهر أن مغادرتي مؤقتة، وطبيعية ككل يومٍ، رغم إحساسي أن العودة قد تغدو حلماً بعيداً.. حزمت حقيبتي بسرعة، واحتضنت أخي طويلاً، ثم غادرت إلى دار “أبي يوسف”..

الخميس 13 تشرين الأول 2016، الساعة 12 ظهراً..

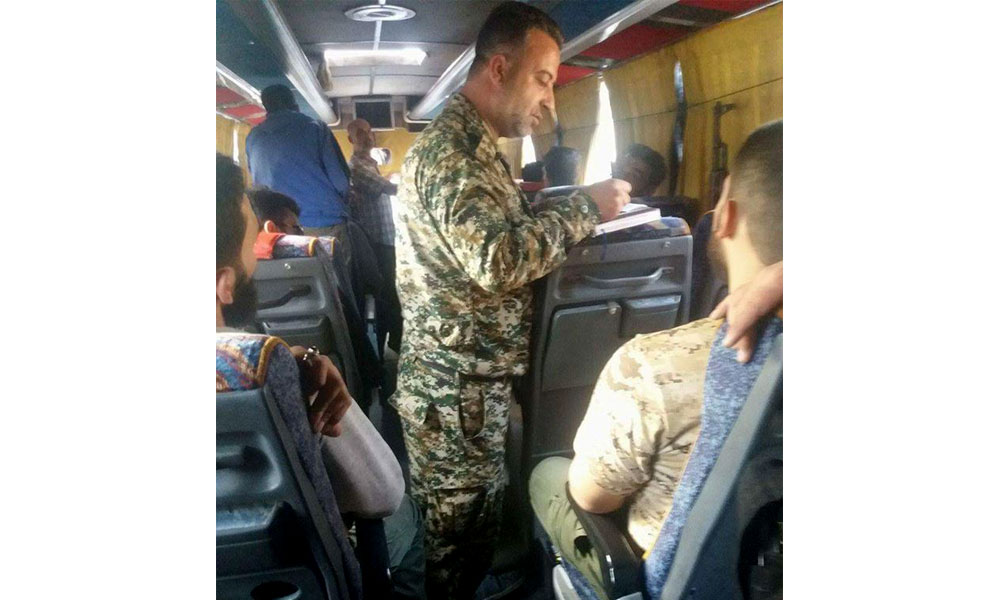

بعد تفتيشٍ روتينيٍ، سريعٍ، صعدنا إلى الحافلات، وصعد خلفنا “ضابط صف” من الحرس الجمهوري، لتسجيل الأسماء، وإحصاء قطع السلاح، حين وصل “المساعد” إلى مؤخرة الحافلة، سمعته يقول لشابٍ مكفهرٍ: “لا تأكلوا هم.. بكرة بترجعوا”، فرد الشاب: “ما رح نرجع لتنتهي الثورة”، فقال المساعد: “بكرة بتنتهي الثورة، وبترجعوا إن شاء الله”..

لم أعرف في الحقيقة ما الذي قصده المساعد، ولم أرغب بالاستفسار، كنت متعباً جداً، وكان التحسب للاحتمالات القادمة يستغرقني، وللأمانة فقد كان ذلك المساعد لطيفاً، فلم أشأ إحراجه، وبالعموم كان تعامل الضباط، والعناصر المرافقين جيداً، ولم يتعرض أحدٌ منهم لنا بكلمة، حتى أن القائد “أبا أحمد” لم يسمح لهم بتفتيش أعضاء مجموعته، ورفض صعودهم إلى حافلته، لتسجيل الأسماء..

دام الانتظار ست ساعاتٍ كاملةٍ، بدت كست سنوات طويلةٍ.. تيبست أرجلنا، وأطرافنا على المقاعد، كان إحساسنا بالضيق والترقب هائلاً، وكان الجو حاراً، أغرقت قطرات العرق جباهنا وأجسادنا، فيما اختلطت صرخات الأطفال، وتنهدات الرجال والنسوة، فأضافت للموقف شحنات مضاعفة من الحزن والخوف والقلق..

الخميس 13 تشرين الأول 2016، الساعة 6 مساءً..

انطلق الموكب المؤلف من 300 حافلة، يتقدم كل حافلة سيارة ضباط، فيما يرافقها من الخلف سيارة جنود مزودة برشاش، أما سيارات الإسعاف والهلال الأحمر، فقد انطلقت في المقدمة..

على الطريق بين دمشق وحمص، كانت معالم القصف، وآثار المعارك لا تزال شاهدةً على الطريقة التي استطاعت بها المليشيات الأجنبية، والجيوش الغازية، احتلال الريف الدمشقي “المحرر”، والذي استعصى لسنوات على النظام.

توقفت الحافلات لدقائق معدودة، مرةً واحدةً فقط قبل مدينة حمص، حيث سُمح بالنزول لقضاء الحاجة في العراء. بعدها توجهت القافلة نحو طرطوس، فبانياس، مروراً بـ”بيت ياشوط” في جبلة، ومن هناك نزولاً باتجاه ريف حماة، كان من حسن حظنا اجتياز تلك المناطق ليلاً، حيث لم نصادف إلا أعداداً قليلة من الناس، الذين لم يبخلوا بإظهار مشاعر التشفّي والشماتة، وهم يرفعون أصابعهم “الوسطى”، ويلوحون بفخرٍ بأعلام “حزب الله” وروسيا، فيما تنتصب خلفهم لوحات كبيرة عليها أعلام وشعارات مختلف المليشيات الأجنبية، وصور “حسن نصر الله”، و”فلاديمير بوتين”.. ويمكن القول إن ذاك الموقف كان أقسى وأصعب ما واجهنا في تلك الرحلة الحزينة..

الجمعة 14 تشرين الأول 2016، 6 صباحاً..

بعد تجاوز “السقيلبية”، توقفت سيارات الضباط والجنود، فيما تابعت سيارات الهلال الأحمر نحو “قلعة المضيق”. عند مدخل البلدة ارتفعت أعلام “حركة أحرار الشام الإسلامية”، وكان ذاك أول مشهدٍ من الأراضي المحررة..

تجمع مقاتلون، وفتية ترتسم على وجوههم أمارات الطيبة والكرم، للترحيب بنا، كانوا يبتسمون وهم يرفعون أصابعهم بإشارات النصر، ولا شك أنهم من جعل مشاعر الفرح، والاطمئنان تتسلل إلى نفوسنا. لكن المشاهد اللاحقة سرعان ما أحلت اليأس والإحباط مكانها، ولا سيما مشاهد الفوضى، وغياب التحضير، وخصوصاً عند مقارنتها بالتنظيم والتنسيق العالي، الذي رأيناه من النظام خلال عبورنا “أراضيه”.

الجمعة 14 تشرين الأول، الساعة 12 ظهراً..

وصلت مع أصدقائي إلى مدرسة “الإحسان”، وهو مركز إيواء للنازحين وسط مدينة إدلب، انصرفت وسائل الإعلام والمراسلون والنشطاء كما أتوا سريعاً، وتركونا نواجه مصيرنا المجهول، في ذلك المكان المكتظ والمهمل؛ حيث يكاد ينعدم وجود أدنى المقومات الأساسية للإقامة والحياة، فيما بدأ الطيران الحربي فوقنا جولاته “الترحيبة”، فأسرع الجميع للبحث عن أي مكان قد يبدو مناسباً “للاختباء”..

كان الوضع مزرياً وبائساً، وكنا مرهقين جداً وجائعين، وكنا بالكاد نستطيع الوقوف على أقدامنا، وكنا بحاجةٍ ماسةٍ للاستحمام والنوم..

لم أستطع الانتظار مدةً أطول، حزمت أمري سريعاً، وودعت أصدقائي وأخبرتهم أني سأتجه إلى سراقب، حيث تقيم عائلة صديقي في السجن “أبو حسين”، لأبدأ أولى يوميات “نكبتي” هناك..

مواليد العام 1981، يحمل إجازة في الحقوق، طالب ماجستير في العلاقات الدولية – كلية العلوم السياسية، ومعتقل سابق، كاتب رأي، مهتم بالقضايا السياسية، والقانونية، والاجتماعية.